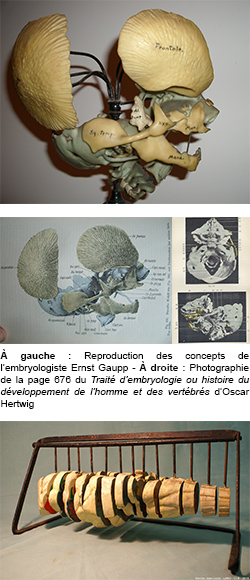

Août 2019Moulage de crâneMusée d'Anatomie et Embryologie Louis Deroubaix - Campus Erasme, Bruxelles  Ce moulage en cire complexe représente le crâne fœtal humain. Les couleurs désignent le mode d’ossification des différentes pièces squelettiques : en jaune, elles sont issues de l’ossification intramembraneuse (= apparition d’os au sein d’un tissu membraneux) ; en vert, de l’ossification enchondrale (avec précurseur cartilagineux). Le montage a été acquis au XIXe siècle par l’ULB et est l’œuvre du technicien H. Spitz de l’Institut d’Anatomie et de Biologie de Berlin, sous la direction d’Oscar Hertwig (1849-1922). La pièce a été construite d’après les concepts de l’embryologiste Ernst Gaupp (1865-1916) figurant dans la plupart des traités anatomiques, reproduits ci-contre. Il est décrit en détail dans le livre d’Oscar Hertwig intitulé Traité d’embryologie ou histoire du développement de l’homme et des vertébrés, traduit par Charles Juin (Paris, Reinwald, 1900), dont nous reproduisons ici la photographie de la page 676. La pièce a été fabriquée dans les ateliers de Friedrich Ziegler (1860-1936), à Leipzig. Le Musée d’Anatomie et Embryologie Louis Deroubaix possède plusieurs pièces issues de cet atelier. La plus originale, et aussi sans doute la plus étonnante et la plus rare, est « la machine Ziegler » où, à une tringle, sont suspendues des coupes en plâtre représentant des coupes sériées du tronc cérébral, soigneusement peintes à la main sur chaque pastille et illustrant les noyaux et faisceaux neuronaux. Juillet 2019Gingko biloba L.Musée des Plantes médicinales et de la Pharmacie - Campus de la Plaine, Bruxelles  Nous avons choisi le Ginkgo biloba L. comme objet du mois afin de rendre hommage et honorer l’héritage scientifique et culturel de Professeur Maurice Vanhaelen, qui a consacré énormément d’énergie et de temps pour le Musée. En effet, le Ginkgo avait une place importante dans le cœur de Maurice Vanhaelen, qui a nous quittés le 15 janvier dernier. Passionné par la phytochimie, la culture, l’art et par le souci de transmettre aux plus jeunes, il a créé le Musée des Plantes médicinales et de la Pharmacie sous son format actuel de vitrines thématiques, avec l’aide de son épouse, le Dr Phn Renée Vanhaelen-Fastré. La plante favorite de Maurice Vanhaelen, le Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae), est un arbre mythique dont l’originalité se marque tant sur les volets biologique et chimique que pharmacologique. Lors de son introduction en France, cet arbre a été dénommé « l’arbre aux quarante écus » ; il représente un exemple de plante dont l’usage en thérapie occidentale s’est bien établi au cours des soixante dernières années. Des méthodes d’extraction et de purification modernes, complétées par l’identification de constituants actifs tels que les ginkgolides et les flavonoïdes, ont permis de hisser les extractifs de feuilles de Ginkgo à une bonne place sur le marché européen. Des extraits standardisés de feuilles de Ginkgo biloba L. sont enregistrés comme phytomédicaments : Tanakan ®, Focusine®, Tavoforse ® et Tavonin ® sont vendus en Belgique sur prescription médicale. Ils sont utilisés pour un usage bien établi, celui de l’amélioration du déclin cognitif associé à l’âge et de la qualité de vie en cas de démence légère1. Ginkgo biloba L. est inclus dans l’inventaire du patrimoine naturel de la Région de Bruxelles-Capitale et peut être trouvé dans les jardins de l’abbaye de la Cambre, à Bruxelles (https://www.woodwideweb.be/fr/atlas/73.html). 1 Pour plus de détails : https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-ginkgo-biloba-l-folium_en.pdf Juin 2019La brachistochroneExpérimentarium de Physique - Campus de la Plaine, Bruxelles La plus vite descente  L’Expérimentarium de Physique utilise également un modèle ancien de brachistochrone ; on peut en incliner le plan de chute afin de la ralentir (ci-dessus) La formulation et la nécessité de l’énoncé de problèmes d’optimisation ne date pas d’hier. Déjà Virgile, dans l’Énéide, raconte comment Didon, à la fondation de Carthage, cherchait le moyen de délimiter la plus grande superficie possible à l’aide d’un périmètre donné figuré par des lanières découpées dans la peau d’un taureau. Dans ce cas, la solution est simple : il s’agit d’un cercle ! Le plus souvent pourtant, ce type de problème lié à une recherche d’extremum (minimum ou maximum) est assez féroce et requiert l’usage de mathématiques avancées (calcul de variations). Au-delà de l’aspect formel, les questions soulevées sont fascinantes et débouchent sur des lois presque philosophiques dans lesquelles s’exprime une nature qui semble guidée par la modération, la plus faible énergie, le moindre effort ou la moindre action. En juin 1658, le jeune géomètre et mécanicien Christiaan Huygens reçoit d’un auteur anonyme quelques questions relatives à une courbe méconnue : la cycloïde. Appelée jadis la « roulette », il s’agit de la courbe engendrée par l’un des points du bord d’un cercle qui roule sans glisser sur un plan horizontal.  Les concepteurs de rampes de skate savent-ils que la rampe la plus rapide a une forme de cycloïde ? L’anonyme n’est autre que Blaise Pascal qui, d’ailleurs, lance un défi aux mathématiciens de son temps, assorti d’un prix de 60 pistoles, sur ce même sujet d’étude : la roulette. Huygens participe à ce concours et est amené à utiliser les propriétés de la cycloïde pour la réalisation d’horloges capables de répondre au problème de la détermination de la longitude. En effet, pour mesurer la longitude d’un lieu, il suffit de connaître le décalage horaire entre ce même lieu et le point de départ ; malheureusement, les horloges de l’époque supportaient mal l’instabilité du pont des bateaux. Pour fabriquer une horloge fiable, on pourrait d’abord penser au pendule simple, mais celui-ci n’a pas une période constante ; elle dépend de l’amplitude (à moins de fixer l’amplitude pour que le battement soit régulier mais, même dans ce cas, les dilatations dues aux variations de température feront varier la période). C’est là qu’Huygens retrouve la cycloïde, dont les propriétés mécaniques sont très intéressantes. Laissons tomber 2 billes d’un même point. L’une suit une pente rectiligne et l’autre une piste en forme de cycloïde.  Si nous comparons les durées de chute des deux billes, le chemin qui s’avère « le plus vite » (le trajet le plus bref, en vieux français) est celui qui emprunte un arc de cycloïde : c’est la brachistochrone. L’arc de cycloïde s’avère d’ailleurs le chemin le plus court parmi tous les autres reliant les mêmes points de départ et d’arrivée. Mieux encore, l’arc de cycloïde est même une tautochrone : le temps que mettent deux billes pour atteindre le point d’arrivée est indépendant de l’endroit à partir duquel on les lâche !

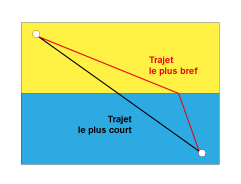

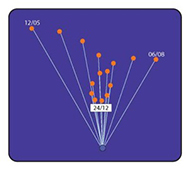

Un autre problème de minimisation fut posé par Jean Bernoulli à la fin du XVIIe siècle : considérez les deux points placés dans les coins opposés de la surface ci-contre et admettons qu’il faille aller de l’un à l’autre dans le temps le plus court possible. Sachant que dans la partie supérieure (la plage, en jaune), la vitesse est 4 m/s et que, dans la partie inférieure (la mer), la vitesse plus faible est 3 m/s, quel sera le trajet le plus bref ? De façon un peu surprenante, la solution (noir, en trait plein) est le chemin que suivrait la lumière passant d’un point à l’autre en se réfractant en changeant de milieu de propagation (car l'indice de réfraction de l'eau est 4/3). Le problème avait déjà été résolu quelque vingt ans plus tôt, en optique, par Pierre de Fermat, et érigé en principe qui peut remplacer les lois fondamentales de l’optique : la lumière emprunte toujours le chemin le plus bref d’un point à un autre.  Ce principe, qui affirme élégamment l’existence d’une règle d’économie de la nature, fera école et sera le sujet d’un débat animé au XVIIIe siècle quand le principe de moindre action de Maupertuis divisera la pensée scientifique. D’un côté, ceux pour qui l’existence des lois basées sur les maxima et minima sont la traduction de la cause parfaite qu’est Dieu et, de l’autre, ceux qui répugnent à mêler arguments philosophiques et science et qui ne voient dans ces principes que la représentation mathématique de l’efficacité des lois physiques. Repensons à la brachistochrone : dans le champ de pesanteur où la vitesse d’un objet augmente régulièrement au cours de la chute, la courbe la plus rapide est la cycloïde. Si nous parvenons à créer un milieu transparent dans lequel la vitesse de la lumière augmente progressivement de haut en bas, nous pourrons la conduire à adopter un trajet – un chemin optique de durée minimale – de type cycloïdal (Jean Bernoulli 1696). Ce genre de trajectoire lumineuse est obtenu lors de la formation des mirages. Mai 2019Le tableau périodiqueExpérimentarium de Chimie - Campus de la Plaine, Bruxelles  Tout comme certains pays ont leur propre langue ou d’autres ont inventé leur alphabet, les différentes disciplines se sont construites en créant, elles aussi, leurs propres outils, leur propre jargon ou leur propre alphabet. En ce sens, la chimie a fait preuve d’une créativité exceptionnelle et a aujourd’hui, grâce au chimiste russe Dmitri Mendeleev, son alphabet (ses éléments), la base de toutes les espèces chimiques qui nous entourent… sous terre, sur terre ou dans l’atmosphère. Mieux, cet alphabet a été structuré d’une telle manière qu’il fournit directement quantité d’informations. En effet, en février 1869, il y a tout juste 150 ans, Mendeleev propose une classification périodique des éléments sous forme d’une table d’éléments chimiques classés à l’époque par masse atomique croissante, mais aussi, et peut-être surtout, en tenant compte des propriétés chimiques desdits éléments, ce qui l’amène à proposer une « table des éléments ». Le génie de Mendeleev peut également être reconnu dans les cases vides qu’il a prévues dans cette table, pour des éléments non encore découverts à l’époque mais identifiés depuis lors. Cet ingénieux classement, qui a connu depuis cette époque certains réajustements pour atteindre aujourd’hui sa forme actuelle, est reconnu dans le monde entier comme le tableau périodique des éléments. Plus précisément, le tableau périodique représente aujourd’hui tous les éléments chimiques ordonnées par numéro atomique croissant et organisés selon leur configuration électronique (en lien avec leurs propriétés chimiques). Une lecture intelligente du tableau périodique permet d’y retrouver l’évolution du rayon atomique des éléments lorsqu’on parcourt une de ses périodes (chaque ligne dans le tableau) ou une de ses familles (chaque colonne dans le tableau). Il en va de même en ce qui concerne l’énergie d’ionisation, l’affinité électronique ou encore l’électronégativité. Bref, ce génial agencement permet de retrouver ou de prévoir plusieurs propriétés des éléments chimiques. Il constitue l’outil premier de tout étudiant en chimie, qui le consulte comme un alphabet permettant de construire de nouveaux mots (les molécules) et de jongler avec ceux-ci pour en créer d’autres. Plusieurs présentations du tableau périodique peuvent aujourd’hui être rencontrées, selon que l’on veut insister sur leur abondance dans la croûte terrestre ou dans la mer, sur leur disponibilité ou leur utilisation. Même si le classement des éléments chimiques fait encore aujourd’hui l’objet de recherches, aucune n’a aujourd’hui réussi à le détrôner. Objet de génie, objet de sens, objet de savoirs, objet de réflexion, objet d’art. Bon anniversaire à notre tableau périodique ! Avril 2019Le micromètre de ManentCentre de Culture Scientifique - Campus de Parentville, Charleroi  Le micromètre de Manent du Centre de Culture Scientifique (CCS) est un instrument de mesure d'angle conçu pour être utilisé en astronomie, associé à un télescope, et permettre notamment d'estimer la distance entre des étoiles binaires. Il provient de l'ancienne maison de fabrication de matériel astronomique de Maurice Manent, fondée en 1911 à la Croix de Berny dans la banlieue de Paris, et a été utilisé entre 1930 et 1970 avec le télescope Secrétan du CCS. Ce micromètre est exposé, en ce moment et jusqu'à l'automne, comme exemple d'instrument de mesure dans les vitrines de l'exposition Amesurons-nous : grandeurs, unités et compagnie. Celle-ci, conçue il y a 10 ans au CCS, revient avec de nouveaux défis à relever et vous présente la révision du Système international d’unités du 20 mai 2019. Mars 2019Le poivrier du JaponJardin botanique Jean Massart - Campus d'Auderghem, Bruxelles  Le poivrier du Japon (Zanthoxylum piperitum) est originaire du Japon et de Corée. Contrairement à ce que son nom suggère, il n’appartient pas à la famille du poivrier, mais à celle des agrumes, les rutacées. Parmi les caractères distinctifs des agrumes, citons la présence de glandes aromatiques visibles à l'œil nu sur les limbes des feuilles. En observant les feuilles du poivrier du Japon à contre-jour, vous vous apercevrez que leurs limbes sont ponctués de petits points translucides. Le genre Zanthoxylum comprend de nombreuses espèces asiatiques, dont certaines sont condimentaires. Parmi elles, on trouve notre poivrier du Japon, Z. piperitum (L.) DC., mais également Z. bungeanum Maxim. et plusieurs autres. Il n’est pas toujours évident de relier ces espèces aux épices qu’elles produisent et dont la préparation, l’utilisation et la saveur sont très similaires. Il semblerait que l’on confonde souvent le poivrier du Japon avec le poivre de Sichuan, originaire de la région de Sichuan en Chine, obtenu vraisemblablement à partir de l’espèce Z. bungeanum. Ce condiment, très utilisé en Chine et au Japon, se prépare à partir des baies, dont on a préalablement retiré les graines, mélangées à du sel et rôties, puis moulues. Z. piperitum, quant à lui, donne le poivre de Sanshô, à la saveur plus forte. Mais il y a fort à parier que les baies de ces différentes espèces se retrouvent parfois mélangées pour donner un « poivre de Sichuan » au sens large. La saveur unique légèrement citronnée de cette épice produit une sensation de chaleur dans la bouche, un peu comme le piment, accompagnée de picotements. L’effet est légèrement anesthésiant. En fonction des régions et des espèces, les feuilles, les bourgeons floraux et les fleurs sont également utilisés dans la cuisine traditionnelle. Le tronc est garni de grosses verrues piquantes. Les feuilles sont composées avec, à la base du pétiole, deux épines acérées. Chez le poivrier du Japon, il n’y a donc pas que l’épice qui pique ! Février 2019Cuisine de poupées – 1840-19701Écomusée du Viroin - Treignes  Bois, fonte, cuivre, étain, fer, grès, porcelaine, vannerie

Cette cuisine en bois dont les parois sont assemblées à queue d’aronde, présente une finition en bois naturel à l’extérieur, des murs intérieurs peints d’origine et un plancher en damier peint en rouge et crème. Cette cuisine a sans doute été fabriquée à ou près de Nuremberg, entre 1840 et 1860. L’ensemble a été adapté au marché français, en y incluant un modèle exceptionnel de fourneau français, en lieu et place du traditionnel potager à hotte ou du fourneau en tôle de Nuremberg. Le fourneau en fonte, fabriqué dans les Fonderies de Larians-et-Munans (Haute-Saône), en Bourgogne/Franche-Comté, et datant du Second Empire, soit de Napoléon III, entre 1852 et 1870, est intact et possède tous ses accessoires. Il est presque devenu impossible de trouver une telle cuisinière de la même époque grandeur nature avec ses accessoires originaux. Ce fourneau à bois avec sa porte de chargement à ouverture frontale, son grand foyer à sole coulissante et son mode de montage est typique des poêles fabriqués vers le milieu du XIXe siècle dans le nord et l’est de la France. Les motifs décoratifs floraux moulés, les lyres et le visage mythologique central sont caractéristiques du style néoclassique, un peu teinté de romantisme. Les Fonderies de Larians ont une longue histoire, toujours en cours. Un arrêt du Conseil d’État du 20 août 1737 autorise la mise en place d’un haut fourneau pour l’exploitation des mines de Larians et Loulans. Cependant, d’autres sources indiquent que des bâtiments de fonderie existent déjà à Larians dès 1656. Dans le courant du XVIIIe siècle, le haut fourneau produit principalement des boulets et des bombes. Acheté en 1820 par F. B. Derosne, maître de forges à la Grâce-Dieu, la fonderie s’oriente dans le second quart du XIXe siècle vers la production de fonte de seconde fusion : calorifères, poêles, bornes-fontaines, marmites, vases... et fourneaux de cuisine miniatures. Au moment de l’extinction du haut fourneau en 1862 ou 1863, la fonderie est équipée de deux cubilots. L’atelier de fonderie est reconstruit en 1888. La Société Derosne et Cie, qui exploite la fonderie depuis 1894, est vendue en 1959 à la Société Girardet-Dartevelle, qui abandonne la fabrication des appareils de chauffage au profit de pièces détachées en fonte grise. Reprise en 1991 par la Société des Fonderies de Treveray, appartenant au groupe Hachette-Driout, la fonderie fabrique aujourd’hui, grâce à quatre fours électriques, environ 100 tonnes par mois de pièces en fonte d’alliage, destinées aux installations hydrauliques. La cuisine elle-même, de conception donc presque certainement bavaroise, dispose de nombreux accessoires originaux, ustensiles et vaisselle fixés au mur ou sur des meubles assemblés à queue d’aronde. Le présentoir à assiettes contient une grande collection d’articles de table en étain, y compris des pichets ouverts, divers bols, assiettes, un ensemble de plats couverts empilables, une soupière couverte, un couvercle en verre pour le fromage... Deux salières fixées au mur complètent cette collection de 42 pièces en étain. Le mur surchargé à droite montre une collection de 15 pièces d’ustensiles de cuisine en cuivre, comprenant des moules à coquille, divers bols et moules à tarte plats, un plateau et deux jarres à eau à poignée. Sur le mur du fond, autour de la cuisinière, sont fixés de nombreux ustensiles de cuisine en métal tels que divers tamis, passoire et entonnoirs, des hachoirs, un fouet, ainsi qu’une planche et un maillet en bois... Un fer à repasser sur son support se trouve devant le fourneau. 1 Pour la cuisinière en fonte : Joconde, Portail des collections des Musées de France. Musée départemental Albert Demard, Champlitte, 2003. Inv. D-ATP-98-25-143 ; P. CATTELAIN (dir.), La cuisine ? Un jeu d’enfant ! Treignes, Éditions DIRE, 2019, 224 p. 2 S. REINELT, Puppenküche und Puppenherd in drei Jahrhunderten. Weingarten, Kunstverlag Weingarten GmbH, 1985, p. 64-65. Janvier 2019Bubo scandiacus L. - Harfang des neiges ou Chouette HarfangMuséum de Zoologie et d'Anthropologie - Campus du Solbosch, Bruxelles  Mis à l’honneur dans la saga « Harry Potter », le harfang des neiges est un rapace adapté à un environnement extrême, la toundra arctique. Il peut atteindre jusqu’à 70 cm de hauteur et a une espérance de vie de 10 ans dans la nature et de 35 ans en captivité. Contrairement à ce que son nom vernaculaire, « chouette harfang », laisserait supposer, le harfang des neiges est proche des hiboux. Il appartient en effet au genre Bubo, même genre que le hibou grand-duc. Il est facile de différencier le mâle de la femelle : lui est d’un blanc presque parfait, alors que la femelle est tachetée de points noirs.

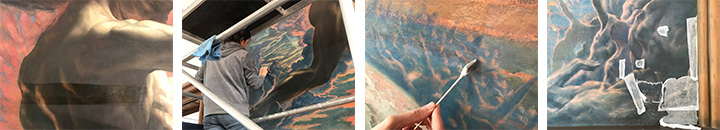

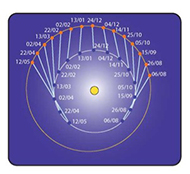

Ce spécimen est l’une des 136 pièces provenant d’un don (1991) de Max Poll, professeur à l’Université libre Bruxelles. Précisons enfin que ce spécimen est doté d’yeux rouges, ce qui n’est pas conforme à la réalité ! Source : http://www.oiseaux-birds.com/ Décembre 2018Le Prométhée de Jean Delville - Archives & Réserve précieuse  Le Prométhée de Jean Delville (1867-1953) est assurément un des chefs-d'œuvre du patrimoine de notre Alma mater. Cette peinture monumentale (360×250 cm), achevée en 1907, occupe tout un pan de mur de la salle de lecture de l’« ancienne bibliothèque » (aujourd’hui le Séminaire du 3e niveau du bâtiment AX). Œuvre emblématique dans la production de Delville, le Prométhée fut un projet mûrement réfléchi et travaillé par le peintre symboliste pendant plusieurs années, comme en témoignent les différentes esquisses et études conservées. Figure importante de l’idéalisme en Belgique, Jean Delville a d’abord suivi une formation académique, avant de se tourner vers le réalisme social et la représentation des souffrances humaines. Il va ensuite emprunter la voie du symbolisme et explorer les chemins variés de l’occultisme, sans toutefois abandonner son ambition d’élever moralement et spirituellement le grand public. Cette peinture est un excellent témoin de son art : à travers son académisme plastique et le mythe classique représenté, elle s’inscrit dans une tradition séculaire. Mais le projet prométhéen de Delville est également tourné vers l’avenir. La figure de Prométhée a en effet donné lieu à de très nombreuses interprétations au XIXe siècle et au début du XXe siècle : Delville a condensé dans sa version les sources les plus classiques (Hésiode, Eschyle, Platon…) aux interprétations les plus modernes de son temps, comme Nietzsche et surtout celle avancée par le courant théosophique, dont il était très proche, qui considérait Prométhée comme le sauveur de l’humanité, le « porteur de lumière ». Il faut encore souligner l’influence de la pensée maçonnique, puisque Delville fut initié en 1903 et qu’on trouve de nombreux échos de la symbolique maçonnique dans sa peinture. Delville a en réalité peint une version synthétique du mythe prométhéen : c’est à la fois l’image de l’émancipation de l’homme une fois le feu reçu par le Titan, mais également le moment de sa libération, après avoir subi son supplice. Le Prométhée de Delville a très récemment pu bénéficier d’une restauration, réalisée par Tullia Teucci et Géraldine Van Overstraeten. En effet, les couleurs avaient perdu de leur éclat d’origine et la surface souffrait de décollements de la couche picturale, de déchirures et de lacunes. L’œuvre a aujourd’hui été traitée et une plus grande lisibilité du tableau est manifeste, pour le plus grand bonheur des lecteurs de la bibliothèque qui peuvent, dans un moment de distraction de leur étude, se perdre dans l’exploration des symboles delvilliens. Kevin Saladé  Novembre 2018Scène de palestre - Des jeunes gens mettent aux prises un chat et un chien - CReA-Patrimoine  Collection des moulages de l’ULB, Inv. 1932, n° 15 – Inv. AY3A-03-15 Ce bas-relief décorait une des faces latérales d’un socle à base carrée pourvu de reliefs sur trois faces et destiné à recevoir une statue, vraisemblablement de kouros funéraire. Découvert en 1922 à Athènes, près du cimetière du Céramique, dans une portion du mur d’enceinte de Thémistocle (v. 524 – 459 av. J.)1, l’original est conservé au Musée national d’Athènes (inv. 3476c) et date de la fin de l’époque archaïque. Les deux autres faces (Balle au camp et Scène de lutte) présentent respectivement six et quatre athlètes2. Ce relief est à mettre en rapport avec d’autres reliefs de socles similaires, à savoir ceux représentant des Apobates (Musée national d’Athènes, inv. 3477a & b) - participants à des courses de char - ou plutôt des hoplites3 et des Jeunes hommes jouant au hockey (idem, inv. n° 3477c) dont l’ULB possède également un moulage. Don du Gouvernement grec pour l’Exposition internationale de moulages (1931) aux Musées royaux d’Art et d’Histoire, ces reliefs furent par la suite exposés dans la première salle du Musée Léon Leclère à la Villa Capouillet de l’ULB, puis déplacés au séminaire d’archéologie classique, avant de faire l’objet d’une étude par les étudiant·e·s en histoire de l’art de l’ULB, suivie de leur restauration à l’ENSAV – La Cambre. Le plâtre mêlé avec de la filasse et présentant des attaches en métal a été réalisé selon la technique du bon creux, probablement en une pièce vu qu’on ne trouve pas de traces d’assemblage. La technique du moulage consiste en une prise d’empreinte sur l’œuvre originale. À partir de cette empreinte, on fabrique un moule qui servira à la reproduction. Les moules pouvaient être en plâtre, en cire ou en gélatine. De nos jours, ils sont surtout en silicone. Pour les moules en plâtre, des éléments végétaux ou des tiges métalliques sont insérés dans la pâte pour servir d’armature à la coque. Un cadre de bois est ensuite lié à l’ensemble afin de permettre une bonne prise au moment du démoulage. Il existe deux techniques de moulage : le moulage « à bon creux » et le moulage « à creux perdu ». Le moulage à « creux perdu » ne permet la réalisation que d’un seul tirage. Dans le cas d’un moulage « à bon creux », le moule est parfaitement conservé après la réalisation d’un plâtre. Cette technique est donc privilégiée pour la reproduction d’œuvres originales, puisqu’elle ne nécessite qu’une seule prise d’empreinte. Elle permet le remploi du moule réalisé à partir de l’original ou avec un surmoulage d’épreuve ainsi que la reproduction en plusieurs exemplaires. Cela peut se comprendre dans le contexte de la découverte récente d’une pièce dont le caractère inédit suscitait des demandes de moulage dans un but de diffusion didactique. L’origine de l’atelier est inconnue, mais on peut supposer que ces moulages proviennent de l’atelier de moulage d’Athènes, vu qu’il s’agit ici d’un don du Gouvernement grec. L’ensemble est recouvert d’une polychromie rouge et patiné en un ton beige visant à imiter l’apparence du marbre. L’aspect brillant de la surface résulterait de l’application d’une gomme-laque d’origine animale.  Affaissement dû à la cassure centrale Les moulages étaient dans un état de conservation relativement correct ; une fente verticale complète séparait les plâtres en deux morceaux retenus uniquement par la filasse. Des épaufrures ont été constatées au niveau du drapé de l'éphèbe assis sur la gauche ainsi que de l'attache métallique de droite. Le relief présentait un empoussièrement et un encrassement important caractérisé par des particules solides libres, accumulées sur le revers du moulage ainsi que dans les creux présent sur la face, conséquence de la position dans laquelle il a été conservé. Le traitement de conservation-restauration visait à stabiliser et consolider le support fissuré et de rétablir la lisibilité de l’œuvre perturbée par l’encrassement et quelques lacunes.  Test de dépoussiérage au pinceau L’œuvre a fait l’objet d’un dépoussiérage à sec à l’aspirateur muséal et à la poudre de gomme vinylique pour éliminer l’encrassement superficiel, la poussière plus résistante ayant été enlevée à la salive, ceci afin de ne pas endommager la polychromie et le plâtre. La cassure a été recollée et les fissures dues à la cassure consolidées, de même que l’enfoncement. Les restauratrices de la Cambre ont d'ailleurs inclus dans leur réflexion la problématique de la manipulation des pièces et ont monté des cadres en bois avec de la mousse non abrasive pour caler et protéger les moulages et éviter des dommages supplémentaires. 1 A. Philadelphus, « Bases archaïques trouvées dans le mur de Thémistocle à Athènes », dans Bulletin de correspondance hellénique, 46, 1922, p. 1-35. 2 http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/archaic/archaic19b-en.html - consultation 23 octobre 2018. 3 N.B. Reed, « A Chariot Race for Athens’ Finest: The Apobates Contest Re–Examined », dans Journal of Sport History, 17, 3, 1990, p.306–317. C’est sous le nom de guerriers et chars ou hoplites et attelages qu’ils figurent dans les catalogues de l’Ashmolean Museum d’Oxford, de l’Archäologsiches Institut und Sammlung der Gipsabgüsse de la Georg-August-Universität de Göttingen et de l’Abguss-Sammlung de la Freie Universität de Berlin (voir M. Decroly et V. Henderiks, « Une experience pédagogique et inderdisciplinaire originale entre l’ULB et l’ENSAV – La Cambre : l’étude et la restauration des moulages », dans S. Clerbois (dir.), La collection des moulages de la Société d’archéologie classique et byzantine de l’Université libre de Bruxelles (sous presse). Octobre 2018L'héliocentrisme, ou la musique des astres - Expérimentarium de Physique  Dans le système solaire, les planètes qui sont essentiellement guidées par le Soleil sont également sensibles aux interactions gravitationnelles mutuelles. Les mouvements des planètes sont périodiques, mais l’influence d’une planète sur ses voisines ne l’est que si leurs temps de révolution sont coordonnés. Sinon, cette perturbation reste quasi aléatoire et, à long terme, l’effet moyen est nul. Par contre, lorsque ces perturbations agissent systématiquement dans la même configuration, leurs petits effets se cumulent et peuvent, au bout d'un certain temps, produire une amplification connue sous le nom de « résonance ». Au cours du temps, après avoir subi des influences diverses et issues d’un certain chaos, les orbites planétaires se sont progressivement organisées, presque « verrouillées » par des résonances diverses, en respectant une sorte de loi qui témoigne de cette régularité. Or, c'est probablement dans cette régularité qu'il faut rechercher l'émergence de la vie et sa persistance. Ainsi, la « loi » empirique de Titius-Bode donne la distance d de chaque planète au Soleil en raison d’un numéro d’ordre n qui peut paraître bien mystérieux, comme le témoin d’un mécanisme d’horlogerie suprême. d = 0,4 + 0,3.2n-1 où d est donné en unité astronomique (1 ua = 150 millions de km)

De tous temps et indépendamment du système cosmologique envisagé, les astronomes se sont essayés à jauger l’ordre cosmique, à rechercher le mens planetae, l’entendement qui dirige les astres à travers l’espace. C’est en général par la musique (encore la résonance !) que l’image de l’univers apparaissait compréhensible. L’idée d’une correspondance entre certains sons et le monde cosmique est d’ailleurs probablement bien antérieure à l’Antiquité grecque. C’est toutefois aux Pythagoriciens que l’on doit la première théorie d'une telle harmonie des sphères. Celle-ci suppose que la structure de l’Univers ne se justifie que s’il maintient des proportions « justes », par les rythmes et les nombres : le cosmos chante et vibre harmonieusement ! Ainsi, la musica mondana soulignait cet accord de proportions numériques simples. Comme la vision du monde était essentiellement géocentrique (la Terre était placée au centre) jusqu’au XVIe siècle, l’ordre musical devait s’organiser sur la succession des 7 « planètes » (ou considérées comme telles) : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Vus depuis la Terre, ces astres effectuent une révolution, en une seule journée, d’un élan commun (puisque c’est la Terre qui tourne !) autour de la Terre. Ces astres sont donc d’autant plus rapides qu’ils sont éloignés de la Terre. Le plus rapide devait correspondre au son le plus aigu. La note « La » était généralement accordée au Firmament et les autres notes de plus en plus graves accompagnaient les 7 « planètes » en se rapprochant de la Terre.

Positions correspondantes de Mars rapportées à la Terre : le mouvement de Mars apparaît rétrograde et complexe Quand Johannes Kepler tente de découvrir l’horlogerie de l’ordre cosmique à la fin du XVIe siècle, il est rapidement convaincu que ce n’est pas la Terre qui centralise le monde et sa musique : la mélodie vient d’ailleurs. En adoptant une vision héliocentrique comme celle de Copernic, Kepler recentre le cosmos autour du Soleil et bouleverse l’ordre du monde. Dans ce nouveau schéma d’organisation, les vitesses orbitales des planètes décroissent avec la distance au Soleil (voyez le tableau ci-dessus). La musique a changé : les notes deviennent de plus en plus graves en s’éloignant du Soleil. Il restait à Kepler à rechercher la source de cette harmonie. Sa troisième loi, dite harmonique, montre que le rapport T2/R3 est identique pour toutes les planètes (T est la période de révolution et R le rayon moyen). Cette identité est la trace immanquable du point commun de toutes ces trajectoires : le Soleil (ce rapport est directement lié à la masse du Soleil).  Trajectoires de Mars et de la Terre en 2007-2008 Bien entendu, les problèmes de la vision géocentrique n’étaient pas que d’ordre musical. Le mouvement rétrograde apparent de Mars (et des autres planètes aussi d’ailleurs) posait une difficulté depuis fort longtemps. Comment, en effet, imaginer une description simple du mouvement de Mars quand cette planète se met à faire marche arrière dans le ciel avant de repartir en avant ! Les Anciens avaient recours, pour l’expliquer, à des trajectoires complexes de cercles qui tournent sur d’autres cercles… Pas de problème par contre pour en faire une description simple dans le système héliocentrique (voyez ci-contre). Comme la Terre est plus proche du Soleil que Mars, elle se déplace nécessairement plus vite que cette dernière. Il lui arrive donc, une fois tous les deux ans environ, au voisinage de l’opposition, de dépasser Mars, ce qui produit cette inversion de mouvement relatif.  Le système héliocentrique de l'Expérimentarium de Physique : simulation des mouvements planétaires à l'aide de trains Septembre 2018Moulage dentaire - Musée d'Anatomie et Embryologie Louis Deroubaix Le moulage ici présenté illustre l'insertion des dents dans les maxillaires et la mandibule. Les fenêtres qui ont été aménagées permettent de visualiser les apex (« racines »), leurs nerfs et leurs vaisseaux.

Cette pièce fait historiquement partie de la collection dentaire « Hyacinthe Brabant » (1907-1975), du nom d'un éminent professeur de stomatologie, historien de la médecine et anthropologue, qui a constitué peu à peu cette collection durant sa carrière. Elle a été alimentée par les pièces opératoires prélevées lors de ses activités cliniques et de pièces plus complexes venues de l’extérieur.

Suite à diverses restructurations, cette collection a été cédée au Musée d’Anatomie et Embryologie Louis Deroubaix.  Août 2018Une « boîte Constellation » - Centre de Culture Scientifique  L’objet présenté par le Centre de Culture Scientifique est une « boîte Constellation ». Mise au point par plusieurs astronomes sous la direction du Professeur André Koeckelenbergh, elle permet de mieux comprendre ce qu’est une constellation. Une constellation est un ensemble d’étoiles qui, vues depuis la Terre, paraissent suffisamment proches dans le ciel pour qu’on puisse les relier par des lignes imaginaires et créer des dessins. Jusqu’au XXe siècle, leurs formes et leurs limites étaient très subjectives et les légendes associées à ces constellations dépendaient des cultures et des civilisations. Ce n’est plus le cas des constellations modernes fixées par l’Union Astronomique Internationale. En 1930, Eugène Delporte, un astronome belge, définit précisément la limite de 88 constellations en utilisant le système de coordonnées équatoriales. Depuis, le Ciel est donc découpé en 88 zones aux frontières fixes et arbitraires, de la même manière que la Terre est subdivisée en pays. Si l’on observe les constellations « historiques » suivant une direction différente de celle utilisée depuis la Terre, on ne sait plus retracer les figures imaginées par l’Humain. En effet, les astres utilisés pour dessiner les constellations sont situés dans une même direction de l’espace, mais la distance qui sépare chacun d’eux à la Terre est différente. C’est ce qu'illustre cette « boîte Constellation » ! Par l’ouverture circulaire, les visiteurs peuvent observer les étoiles comme vues depuis la Terre et découvrir la constellation d’Orion. Grâce aux parois de plexiglas, ils peuvent observer également ces étoiles depuis un autre angle et découvrir les distances (mises à l’échelle) qui les séparent les unes des autres. Cet objet est utilisé dans le cadre de nos ateliers et est également présenté jusqu’au 7 décembre prochain dans l’exposition temporaire Là-haut, fenêtre sur le cosmos que nous avons conçue et réalisée conjointement avec la Maison de la Science de l’ULiège et l’Euro Space Center de Transinne. Juillet 2018L'écrémeuse Mélotte (inv. 07100) - Écomusée du Viroin

Juin 2018Epipedobates anthonyi - Muséum de Zoologie  Pour l’objet du mois présenté par le Muséum de Zoologie, nous avons choisi de mettre à l’honneur le travail de trois étudiants1 de BA3 (cours de « Recherche et Communication »). Ils ont réalisé, dans le musée, un terrarium afin de présenter une espèce d’amphibien particulièrement intéressante. Epipedobates anthonyi est une petite grenouille qui mesure jusqu’à 25-30 mm, les femelles étant un peu plus grandes que les mâles. Le chant est caractéristique de l’espèce mais seuls les mâles chantent. Ces derniers peuvent parfois être aperçus en train de transporter les têtards d’un point d’eau à un autre afin de les maintenir dans un environnement humide. Certaines plantes présentes dans ce terrarium (Neoregelia sp.) permettent de créer des points d’eau autour desquels vous pourrez peut-être observer des « paquets » d’œufs. On trouve en général ces petites grenouilles tout près des cours d’eau au sud de l’Équateur. Comme la grande majorité des Dendrobatidae, cette espèce est menacée par la destruction de son habitat. La famille des Dendrobatidae est une famille regroupant des petits amphibiens très colorés, dont le genre Epipedobates auquel appartiennent les grenouilles de ce terrarium. Les couleurs sont très variables d’un genre à l’autre et parfois même d’une localité à l’autre chez des individus d’une même espèce. Ces couleurs très vives sont en réalité un premier mécanisme de défense que l’on nomme aposématisme. À l’inverse du mimétisme, l’aposématisme permet d’être très visible et sert d’avertissement pour les prédateurs ; le deuxième mécanisme de défense de ces grenouilles est qu’elles sont capables de synthétiser un poison très toxique, qu’elles peuvent ensuite sécréter à la surface de leur peau. Cette toxicité est très atténuée en captivité car, pour fabriquer leur poison, les dendrobates transforment des composés présents dans certains insectes dont elles se nourrissent dans leur milieu naturel. 1 Terrarium réalisé dans le cadre du cours BIOL-F314 (2017-2018) par Alessio PINTO, Emilio CAITI et Ismaël CHKIRI. Mai 2018Pile de poids à godets - Musée des Plantes médicinales et de la Pharmacie  La "pile de Charlemagne" est, avant la Révolution française, l'étalon royal de poids. Elle a été fabriquée vers la fin du XVe siècle et tiendrait son nom d'une pile antérieure, disparue, élaborée du temps de Charlemagne. Sa masse totale est de 50 marcs et l'unité principale est la "livre poids-de-marc", qui vaut 2 marcs de cette pile, soit 489,5 g. Les poids de marc, souvent fabriqués à Nuremberg, s’organisaient selon une pile à godets gigognes rangés dans une boîte, avec l’équivalence suivante :

À l'origine, cette pile est un étalon monétaire, servant aux ateliers régionaux ainsi qu'aux artisans travaillant l'or ou l'argent, aux orfèvres, joailliers, batteurs d'or et passementiers. Elle était utilisée dans les échanges monétaires, mais aussi par les orfèvres et les pharmaciens. C'est pourquoi elle a été conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à la Cour des Monnaies de Paris (actuellement au CNAM), avant d'être transférée à l'Académie des Sciences. La pile de Charlemagne sert de base en 1767 pour calculer les étalons français et ceux des principales villes d'Europe. C'est à partir de sa masse que sera déterminée en 1792 l'unité de poids, le grave, qui deviendra en 1795 le kilogramme provisoire, puis le kilogramme définitif en 1799. Anciens poids : équivalence en grammes

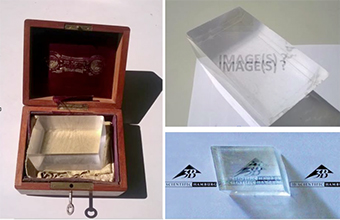

La pile de poids qui fait la partie de la collection Musée des Plantes médicinales et de la Pharmacie est un boîtier complet contenant six poids godets. Ces piles étaient probablement fabriquées spécialement pour faciliter les pesées de certaines préparations pharmaceutiques, fréquemment demandées dans les pharmacies. Chaque godet de la pile pèse théoriquement la moitié de celui qui le contient.

Références

Avril 2018La perforatrice de cartes Bull General Electrics - Collection informatique  Cette machine, entièrement mécanique, servait à perforer des cartes pour ordinateurs, afin d’y stocker de l’information. Les cartes perforées pour stocker de l’information sont une invention qui date du XVIIIe siècle, période à laquelle elles étaient utilisées pour enregistrer la musique à reproduire par un orgue de barbarie, ou encore des motifs à tisser sur des métiers semi-automatiques. À la fin du XIXe siècle, Hollerith introduit l’usage de la carte perforée pour stocker et traiter de l’information, à l’aide de machines électromécaniques appelées « tabulatrices » qui n’étaient pas encore des ordinateurs. Ces machines servaient essentiellement à réaliser des opérations comptables et firent la fortune de la célèbre firme IBM. IBM introduira d’ailleurs, dans les années 1920, le format standard de carte que notre machine utilise. Avec l’avènement des ordinateurs, la carte perforée (avec son cousin le ruban perforé) devient le medium de choix pour enregistrer et manipuler l’information, jusqu’à être supplantée par les supports magnétiques (bandes, disques et disquettes) et optiques (cédérom, dévédérom). Une carte perforée au standard IBM est constituée de 80 colonnes, qui peuvent chacune recevoir 13 trous le long de lignes traversant toutes les colonnes. Chaque position sur la carte correspond donc à une valeur 0 ou 1 (suivant qu’il y ait un trou ou non), soit un bit, l’unité de base pour le stockage de l’information binaire. On peut donc considérer qu’une seule carte perforée peut enregistrer 130 octets (bytes). À titre de comparaison, une photo prise par un smartphone moderne nécessite environ 5 méga-octets (mégabytes), soit 5 millions d’octets. Il faudrait donc 38 462 cartes perforées pour stocker une seule photographie digitale, soit une pile de cartes de près de 7 mètres de haut ! Notre machine permet de recopier le contenu d’une carte. On place la carte originale sur le support à gauche de la machine afin de pouvoir la lire à l’aide de l’index qui indique la colonne en cours, à la base de la carte. Par la gauche de la machine, on introduit une carte vierge dans un chariot et on pousse le chariot vers la droite, ce qui amène la première colonne de la carte vierge sous le clavier et arme un ressort. Chaque pression d’une touche perfore la ligne correspondante et avance la carte (et l’index sur la carte d’origine) d’une colonne. Pour les traitements de grandes quantités de carte, des machines électriques existaient également. Elles étaient souvent dotées d’un clavier alphanumérique complet, comme ceux qu’on trouve sur un ordinateur moderne (voyez par exemple le simulateur à l’adresse http://www.masswerk.at/keypunch/). Notre machine devait probablement servir de machine d’appoint pour réaliser ou corriger rapidement une carte. Mars 2018Le « tuf calcaire » du Jardin Massart - Jardin botanique Jean Massart  La « zone humide » est une collection particulière au sein du Jardin botanique Jean Massart. Ici, pas de parcelles de cultures bien délimitées, peu ou pas d’étiquettes, seuls quelques sentiers pour se promener au cœur d’un écosystème sur lequel la ville de Bruxelles s’est bâtie. Classée site NATURA 2000, elle a une double fonction, didactique et de conservation. Elle permet, d’une part, d’observer et d’étudier un milieu typique de la région bruxelloise, l’étang à roselière et, d’autre part, d’assurer la conservation d’une biodiversité très grande par une gestion bien réfléchie de cet habitat semi-naturel.

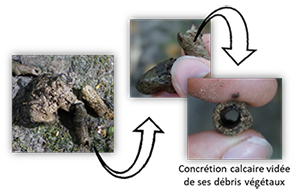

Il s’agit de sources calcaires incrustantes dont l’écoulement de l’eau, à sa sortie du sol, est lent et diffus. « Calcaires » car leur eau est riche en calcium dissous. « Incrustantes » parce qu’une fois à l’air libre, un dégagement important du CO2 contenu dans l’eau provoque la précipitation du calcium sous forme de carbonate de calcium solide, CaCO3(s).

La tendance de la réaction à se porter vers la droite dépend des effets conjugués de nombreux facteurs, dont :

En Belgique, des tufs calcaires de plus ou moins grande ampleur se rencontrent dans toutes les régions, mais plus particulièrement en Condroz, Famenne-Calestienne et Lorraine. Le « travertin », type de roche qui a notamment servi à construire des monuments romains tels que le Colisée de Rome, est très proche du tuf calcaire, quoique produit en condition thermale (eau légèrement chauffée). Le phénomène peut prendre une ampleur considérable, comme pour les terrasses en travertin du site de Pamukkale en Turquie. Au Jardin Massart, le résultat de cette réaction se manifeste plus modestement par de petits cailloux de couleur brun/crème fortement friables, qui renferment en réalité une brindille, un bout de bois ou tout autre débris végétal autour duquel le calcaire a précipité.  Février 2018« Chimie générale » par Lucia de Brouckère - Expérimentarium de Chimie  Il y a 50 ans, les Presses universitaires de Bruxelles sortaient une nouvelle édition de l’ouvrage « Chimie générale » suite au succès rencontré par la première édition de 1963. Ce traité en deux tomes a constitué la référence de base des étudiants en sciences qui suivaient le cours de chimie générale donné en première candidature, en sciences (chimie, biologie, géologie, physique) et en pharmacie. D’une grande clarté, il donne un exposé rigoureux des principes de la chimie générale : structure atomique et moléculaire, équilibres, thermodynamique, cinétique, bref l’essentiel de la chimie de base, à l’exclusion de la chimie organique que n’aborde pas l’ouvrage.  La Professeure Lucia De Brouckère (1904-1982) fut l’une des grandes figures de la Faculté des Sciences de l’ULB. Elle fut la première femme professeure à la Faculté des Sciences de l’Université libre de Bruxelles. Elle fut titulaire des grands cours de chimie générale, de chimie analytique et de chimie macromoléculaire. Parallèlement à ses fonctions d’enseignante et de chercheuse, elle participa à la gestion de sa faculté en tant que vice-présidente (1959-1960) et présidente (1960-1962). Des générations d’étudiants se souviennent de ses grandes qualités pédagogiques et de la passion avec laquelle elle a dispensé son enseignement tout au long de sa carrière. Lucia de Brouckère a été admise à l’éméritat en 1974. Elle est décédée en 1982. Janvier 2018Faucille cambodgienne du XIXe siècle - Écomusée du Viroin  Cet objet a été acquis dans le cadre de la présentation de la nouvelle exposition « 1917-2017. Sous le signe de la faucille et du marteau », créée par et présentée à l’Écomusée du Viroin, à Treignes, jusqu’au 8 octobre 2018. Il s’agit d’une faucille à riz, de type « ailée javeleuse » (fig. 1). Elle est munie d’une courte lame en fer dentelée (environ 15 cm), placée à angle très ouvert sur un manche recourbé en S, lequel est muni d’une poignée en U au décor sculpté se développant à l’opposé en crochet servant à rassembler la gerbe de céréales à couper. Cette faucille, appelée au Cambodge Kandiev trakan et au Laos Liang kao, permet, dans le même mouvement du bras, de rassembler une gerbe et de la couper. Elle permet aussi de relever facilement les plantes versées. Elle est caractéristique de la péninsule indochinoise. Son utilisation et sa fabrication sont montrées dans l’exposition grâce à une vidéo. Pendant toute la durée de l’exposition (fig. 2), l‘Écomusée du Viroin vous propose de (re)découvrir cet événement majeur de l’histoire contemporaine sous l‘angle de sa symbolique : la faucille et le marteau, symboles de l‘union entre les mondes paysan et ouvrier, dans la perspective d‘une révolution qui se voulait sociale et universelle. Au travers de panneaux, de photographies, de l‘importante collection de faucilles et de marteaux de l‘Écomusée du Viroin, de vidéos et de nombreux objets marqués du symbole communiste, l‘exposition retrace l‘évolution technologique et culturelle de ces deux outils majeurs de l‘aventure humaine, qui viendront marquer au début du XXe siècle le drapeau rouge de nombreux mouvements sociaux à travers le monde. La collection de faucilles de l’Écomusée, essentiellement rassemblée par son fondateur, le Professeur Jean-Jacques Van Mol, qui s’est éteint en décembre 2017, comporte plusieurs dizaines d’objets issus des quatre coins d’Europe et même du monde et témoignant de l’étonnante diversité de cet outil apparemment simple. L’exemplaire présenté ici, très particulier, manquait dans la collection et a été acquis dans la perspective de l’exposition.

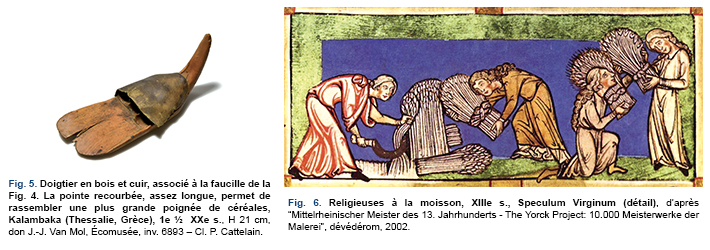

La faucille sert à couper les céréales et les herbes (le foin), sans oublier les fanes de betteraves, les fèves, le maïs, la bruyère, les roseaux, le pastel des teinturiers, le thym, la sarriette, l’hysope, la lavande, le varech et bien d’autres plantes qui, par leur nature, dicteront les caractéristiques de chaque outil. Son nom est issu du bas-latin falcidula. C’est un outil à lame courbe, variant du demi-cercle à un arc très large, fixée le plus souvent par une soie à un manche court, généralement en bois, cylindrique ou en forme de crosse.

Dans les civilisations agricoles, la faucille s’impose souvent comme symbole de la moisson et de la terre nourricière. L’iconographie antique et médiévale est relativement riche de cette prédominance dans l’outillage rural. Le faucilleur prend un faisceau de blé sous les épis dans une main et, de l’autre, scie les tiges avec la lame finement dentelée (fig. 6).

Références

Cattelain P., La faucille et le marteau : définitions. In P. Cattelain (dir.), « 1917-2017. Sous le signe de la faucille et du marteau », Treignes, Éd. DIRE, 2017, p. 8-20.

Décembre 2017Un petit modèle anatomique humain du Dr Auzoux - Musée de la Médecine  Firme Auzoux, années 1930, papier mâché et éléments métalliques, 34,5 x 15,6 cm, MM-2016-090. Dans les collections du Musée de la Médecine se trouve ce modèle anatomique miniature démontable représentant le corps humain (sans les bras et le bas des jambes). Parmi les organes amovibles, seuls les poumons, l’estomac et un ensemble constitué de l’intestin grêle, du gros intestin, du cæcum et de l’appendice, ou paquet intestinal, sont encore présents. Bien que cet objet ne soit pas signé, les teintes utilisées, le type de crochets, les tiges métalliques permettant de fixer la cage thoracique, la forme (ronde ou rectangulaire) de la police des étiquettes ainsi que la présence de « manicules » rattachent ce petit modèle aux productions des ateliers du Dr Auzoux, anciennement situés à Saint-Aubin d’Ecrosville en Normandie. Pendant des siècles, la dissection, nécessaire à la connaissance de l’anatomie, a constitué un exercice déplaisant et périlleux en raison de la décomposition rapide des cadavres. Les dissections étant donc relativement rares, on privilégiait bien souvent des sculptures en bois ou en plâtre ou encore des planches et des cires anatomiques pour parfaire ses connaissances médicales. Toutefois, ces types de représentations n’offraient à voir qu’un seul et unique plan de dissection à la fois, tandis que les modèles anatomiques du Docteur Auzoux présentaient le grand avantage d’être démontables. Ils permettaient ainsi d’appréhender toute la complexité des relations entre les différents systèmes du corps humain. Pour cette raison, le Docteur Auzoux décida de nommer son invention « anatomie clastique », du grec klao qui signifie « briser, mettre en morceaux ». Un tel avantage, associé à un réalisme anatomique confondant et au caractère reproductible de ces modèles en papier mâché, leur a assuré un rapide succès international. Le Docteur Louis Auzoux Né le 7 avril 1797 à Saint-Aubin d’Ecrosville, le Docteur Louis Auzoux a laissé son empreinte dans l’histoire de la médecine pour avoir inventé une ingénieuse technique de fabrication de modèles anatomiques en papier mâché. Dès la fin de l’année 1816, il suit des cours d’anatomie et de chirurgie à Paris. Le soir, il travaille dans des fabriques de cartonnages et de jouets pour enfants, où il développe un savoir-faire qu’il mettra par la suite au service de ses créations anatomiques. En 1822, il soutient sa thèse de doctorat à l’Académie royale de Médecine de Paris et présente son premier modèle, qui obtient un réel succès auprès des membres de son jury. Il réalise ensuite plusieurs modèles qui remportent rapidement un franc succès. Ne pouvant plus répondre seul aux demandes, il fonde en 1828 une usine de production dans son village natal de Normandie et ouvre également un magasin à Paris. Il embauche des ouvriers locaux et utilise des machines propres à sa région, comme la presse à cidre. En outre, il forme ses ouvriers aux bases de l’anatomie, afin qu’ils comprennent et améliorent leur travail. L’usine Auzoux s’inscrit donc dans le grand mouvement d’éducation des masses propre au XIXe siècle, tout en suivant une logique industrielle et commerciale porteuse de réussite. Après la mort du Docteur Auzoux le 6 mars 1880, la firme se maintient encore de nombreuses années et le catalogue ne cesse de se diversifier et de s’enrichir (champignons, coupes histologiques, lames microscopiques, etc.). Des modèles sont envoyés dans le monde entier à destination d’écoles, d’universités et de particuliers. Les modèles de hommes et de femmes écorchés sont les productions les plus notables et les plus originales de l’histoire de la firme Auzoux. Outre leur grande qualité, ces objets apparaissent comme les témoins des enjeux qui ont accompagné l’enseignement de l’anatomie aux XIXe et XXe siècles et ils trouvent aujourd’hui naturellement leur place au sein de collections patrimoniales publiques et privées (Leyde, Londres, Paris, Washington, Bruxelles, etc.). Références

Borvon, A., C. Guintard, L. Remy et P. Watelet, « Sur quelques pièces conservées au Muséum d’Histoire naturelle de Nantes : trois modèles d’anatomie de cheval en carton moulé et peint du Docteur Auzoux », Bulletin de la Société des sciences naturelles de l’Ouest de la France, 34 (4), 2014, p. 209-14.

Novembre 2017Chloroplaste d'une grande plante - Centre de Culture Scientifique  Mais quel est cet objet étrange ? Est-ce un oeuf de dinosaure ou un vaisseau extra-terrestre ? Pas du tout ! Il s'agit d'une maquette de chloroplaste, un élément présent dans les cellules des plantes et de certaines algues. Les chloroplastes se retrouvent dans les cellules eucaryotes photosynthétiques et contiennent une grande quantité de chlorophylle, cette molécule qui donne aux plantes leur belle couleur verte et qui joue un rôle essentiel dans le processus de la photosynthèse. Grâce à ce processus, la plante ou l'algue est en mesure de capter l'énergie lumineuse et le dioxyde de carbone qui l'entoure pour produire du glucose, assurant ainsi sa propre survie, sa croissance et la dépollution du gaz carbonique qui s'accumule sur notre planète ! Par ailleurs, cette réaction produit un déchet qui nous est très précieux : le dioxygène, qui nous maintient en vie à chaque respiration ! Cette maquette est un modèle de la marque SOMSO, agrandi approximativement 60 000 fois et réalisé selon les indications du Professeur W. Weber. La maquette illustre les deux membranes du chloroplaste (interne et externe), les thylakoïdes (les compartiments du chloroplaste contenant la chlorophylle), les plastides du stroma, les inclusions d'amidon ainsi que les globules osmiophiles (qui fixent l'acide osmique). Le modèle permet d'avoir une image tridimensionnelle agrandie du chloroplaste et de pouvoir en outre retirer certaines pièces pour mieux en comprendre la structure interne. Cet objet fait partie des maquettes pédagogiques du Centre de Culture Scientifique utilisées lors de nos ateliers pratiques de vulgarisation scientifique. Juillet 2017Métronomes et auto-organisation - Expérimentarium de Physique  Le métronome est un outil essentiel du musicien. Il lui permet de respecter la cadence avec la régularité... d’un métronome. Procurez-vous 3 ou 4 métronomes et réglez-les pour qu’ils battent la mesure à la même fréquence. Si vous les posez sur une table et que vous les faites démarrer au hasard, vous obtiendrez logiquement un chaos infernal de tic-tac entremêlés et percutants, puisque leurs fréquences ne sont pas rigoureusement identiques et qu’ils n’ont pas commencé à osciller au même moment – leurs phases initiales sont différentes. Posez maintenant ces mêmes métronomes alignés sur une planchette capable de rouler sur la table (par exemple, posée sur deux tubes en PVC). Relancez les oscillations désordonnées des métronomes. Curieusement, après quelques secondes de désordre, les métronomes se mettent au diapason et leurs tic-tacs se coordonnent parfaitement (1) ! Cette synchronisation extrêmement surprenante avait déjà été observée par Huygens au XVIIe siècle lorsque, cloué au lit, il fut attentif aux oscillations couplées de deux horloges fixées au même mur, face à lui. Ce phénomène ne concerne pas seulement la résonance, c’est-à-dire un alignement de fréquence, mais aussi la phase des oscillateurs : il s’agit d’un verrouillage de phase. Lorsqu’un des métronomes propulse son balancier vers la droite, il envoie en même temps la planchette mobile qui le soutient vers la gauche, par réaction. Ce mouvement de la planchette influence à son tour le mouvement de balancier des autres métronomes, de telle façon que les oscillateurs qui sont en avance sont ralentis et ceux en retard accélérés, jusqu’à ce que l’ensemble se synchronise complètement. Ce comportement d’auto-synchronisation d’oscillateurs couplés est typique des systèmes dans lesquels les effets des différents éléments s’additionnent en même temps que des rétroactions rendent le processus non-linéaire. L’harmonie, la synchronisation, l’ordre peuvent naître spontanément du chaos – on parle de « phénomène émergeant » –, comme c’est le cas dans bien d’autres systèmes naturels. Il en est ainsi des mouvements planétaires, des flashs lumineux des lucioles, du fonctionnement de l’oreille et sans doute aussi de celui du cerveau humain. (1) Cette expérience étonnante est disponible à l'Expérimentarium de Physique de l'ULB. Juin 2017Le castor d'Europe (Castor fiber L.) - Muséum de Zoologie et d'Anthropologie  Le castor d’Europe est un mammifère de la famille des Castoridae. Il s’agit du plus gros rongeur d’Europe. Il se nourrit en été de plantes aquatiques, de plantes herbacées, de jeunes pousses et de feuilles, de préférence des saules et des peupliers ; il se nourrit d’écorces en automne et en hiver.

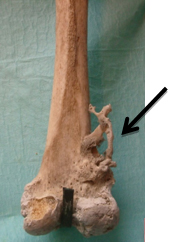

Pour s'établir durablement, cet animal semi-aquatique a besoin d'eau permanente (60 cm de haut au minimum). Il a, en effet, besoin d’accéder sous l’eau à l’entrée de sa hutte ou de son terrier afin de protéger sa progéniture de prédateurs potentiels. Pour ce faire, il peut construire des barrages d’une ampleur impressionnante, de manière à ce que l'entrée de son gîte soit toujours immergée et invisible. Il a besoin de branches, qu'il se procure sur les arbres et buissons (saules, aulnes, ormes, peupliers…).

Le castor a disparu de notre pays au XIXe siècle, exploité pour sa viande – considérée comme du poisson et donc consommable le vendredi – et pour la sécrétion qu'il utilise pour marquer son territoire et imperméabiliser son pelage, le castoréum, employé en parfumerie et en médecine car il contient de l'acide salicylique (consommation abondante de saule oblige), substance active proche de l'aspirine.

Animal discret et nocturne, le castor d’Europe est difficile à observer dans la nature, mais vous pouvez en découvrir un exemplaire dans la vitrine n° 55 du Muséum de Zoologie et d’Anthropologie. Source principale : www.natagora.org Avril 2017Le joli muguet de mai… oui, mais !

Qui ne connaît cette plante, que l’on s’offre le 1er mai ? On l’oublie parfois, mais le muguet est une plante sauvage de nos régions. Il habite le sous-bois des forêts de chêne et de hêtre. C’est un « géophyte », c’est-à-dire une plante aux tiges souterraines (rhizomes), invisible pendant une grande partie de l’année. Au printemps, il produit deux feuilles et une grappe de jolies clochettes blanches très odorantes. Les fruits sont des baies rouges. La reproduction est principalement végétative, par allongement des rhizomes. Ainsi, toute une plage de muguet dans votre jardin peut très bien ne représenter qu’un seul individu… Février 2017Dictionnaire érotique moderne - Réserve précieuse L’édition marginale ou clandestine en Belgique au XIXe siècle est un domaine encore peu exploré, notamment en raison de la difficulté de trouver des exemplaires de ces éditions dans les collections publiques. L’impressionnante collection réunie par René Fayt, fruit de plus de quarante ans de patientes recherches, constitue incontestablement l’ensemble le plus riche et le plus complet dans ce domaine pointu. Réunie par l’un des plus éminents spécialistes de l’édition belge du XIXe siècle, elle représente un témoignage précieux de tout un pan de l’histoire de l’édition dans notre pays et une ressource de premier ordre pour les chercheurs dans des domaines comme l’histoire littéraire, l’histoire de l’imprimerie et de l’édition ou l’histoire culturelle. En 2016, l’Université libre de Bruxelles a décidé d’acquérir cette bibliothèque, qui est venue enrichir les collections de la Réserve précieuse. Une des plus belles pièces de cet ensemble est incontestablement l’exemplaire décrit ci-dessous. Dictionnaire érotique moderne par deux professeurs de langue verte. Troisième édition dans laquelle on a refondu la première et la deuxième édition in-18 et que l’on a augmentée d’environ sept à huit cents termes nouveaux, puisés dans les meilleurs auteurs érotiques, anciens et modernes. Freetown, Imprimerie de la Bibliomaniac company, MDCCCLXXV. 29 x 18,3 cm, 218 p. dont les 11 premières en romaine et les 4 dernières (215-218) forment un catalogue des « Publications de la Bibliomaniac compagny ». Illustré d’un frontispice libre reproduisant celui de Rops figurant dans les deux éditions précédentes mais modifié par Chauvet (?) ou plus vraisemblablement par Frédéric Lukkow.  On se trouve ici en présence d’une contrefaçon assez rare, sinon unique, par l’éditeur clandestin Vital Puissant (Walcourt, ca 1836 – Bruxelles, 1878) et plusieurs éléments permettent d’étayer cette thèse. L’ouvrage est illustré de vignettes souvent utilisées par Vital Puissant (et jamais par ses confrères) : p. IX : un diablotin à la manière noire ; p. 47 : un heaume entouré d’épées et de branches. Autre indication : l’imitation, la transformation d’éléments utilisés par ses confères. Il reprend le nom de la ville présumée de parution de l’ouvrage trouvé par Jules Gay (Freetown), non par manque d’imagination mais pour provoquer la confusion. L’exemplaire de la Réserve précieuse est notamment enrichi du frontispice original de Rops sur chine et d’un portrait de Delvau à l’eau-forte par Le Rat en 3 états. La reliure est en demi-marocain rouge à coins signée Paul-Charles Allô. Décembre 2016L’officine ou répertoire général de pharmacie pratique (1910 – 15e éd. – Dorvault) – Musée des Plantes médicinales et de la Pharmacie Né à Saint-Etienne de Montluc le 26 janvier 1815, François Dorvault a des parents de condition modeste : son père Julien, sabotier, dit ne pas savoir signer lorsqu’il déclare la naissance de son fils. C’est à Nantes que François commence l’étude de la pharmacie, avec Davout. En 1833, Dorvault se rend à Paris, où il va travailler dans plusieurs pharmacies. Interne des hôpitaux, il est pharmacien en 1841 et s’installe dans une officine sise au numéro 7 de la rue de la Feuillade à Paris. En 1844, Dorvault édite pour la première fois L’officine ou répertoire de pharmacie pratique, véritable encyclopédie qui rassemble tout ce qui a trait à la profession pharmaceutique. Cet ouvrage va rester une référence pendant plus d’un siècle, avec 18 éditions successives. Trois ans plus tard, il publie L’iodognosie : monographie chimique, médicale et pharmaceutique des iodiques en général, de l’iode et de l’iodure de potassium en particulier. Dorvault a 37 ans lorsqu’il fonde en 1852 la Pharmacie centrale des pharmaciens. Pour préserver la santé publique et pour ouvrir une nouvelle voie au salut de la profession pharmaceutique, Dorvault imagine un établissement modèle, tout à la fois droguerie et laboratoire, qui fabriquera en toute confiance les drogues simples, les médicaments composés que les pharmaciens ne peuvent préparer eux-mêmes. En septembre 1867, la Pharmacie centrale de France acquiert la partie droguerie de la Société Menier Père et fils, ce qui permet à l’établissement de Dorvault d’ouvrir des succursales dans les grandes villes françaises. En Janvier 1860, Dorvault fait paraître le premier numéro de l’Union pharmaceutique, destiné à informer la profession de toute l’actualité dans les domaines scientifiques et de l’organisation de la Pharmacie. Cette revue sera complétée en 1872 par le Bulletin commercial. À sa mort le 16 février 1879 à Paris, la Pharmacie centrale va vivre des turbulences importantes, mais la profession pharmaceutique sera unanime à reconnaître son œuvre. Une statue, réalisée par Sanson, est érigée dans la cour d’honneur de la Pharmacie centrale de France, rue de Jouy, le 23 octobre 1879, marquant ainsi la pérennité de l’œuvre de Dorvault.  Novembre 2016 Jeu « Laboratorium » - Expérimentarium de Chimie

« Laboratorium » est un jeu de plateau conçu sur une idée originale de la professeure Nathalie Vaeck et de deux doctorants, Maxence Delsaut et Stéphane Vranckx, du Département de Chimie de l’Université Libre de Bruxelles. L’Expérimentarium de Chimie de l’ULB a permis sa réalisation et sa mise à disposition du public à partir du 17 novembre 2016.

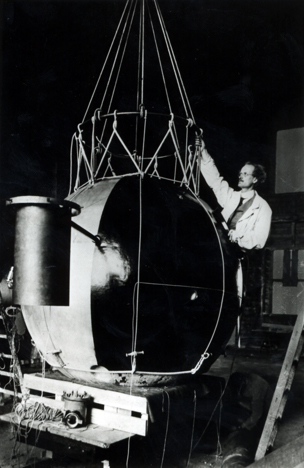

Septembre 2016La bouteille de Leyde – Expérimentarium de Physique Au XVIIIe siècle, pratiquer des expériences d’électricité statique était le jeu à la mode. Il s’agissait de soumettre des volontaires (?) à des chocs électriques produisant au mieux des horripilations, au pire des commotions et des saignements de nez. Au passage, on prétendait par le même biais guérir quelques troubles (alcoolisme) ou en stimuler d’autres (aphrodisiaque)… Les sources de l’électricité nécessaire étaient des machines électrostatiques dont les dimensions étaient généralement aussi impressionnantes que les phénomènes qu’elles produisaient, ce qui en faisait des objets plutôt encombrants. C’est alors qu’une découverte toute fortuite changea la donne. Vers 1745, l’allemand Von Kleist et le hollandais Pieter Van Musschenbroek à Leyde s’essayaient à électriser l’eau contenue dans une bouteille en verre. Un clou plongé dans le liquide et relié à une machine électrostatique servait d’électrode. On comprend que les fausses manœuvres n’étaient pas rares : lorsqu’ils touchaient le clou, une décharge désagréable s’ensuivait, sans grande conséquence pourtant. Par contre, quand les deux expérimentateurs répétèrent l’exercice en tenant cette fois la bouteille en main, la même fausse manœuvre leur apparut particulièrement violente : l’assistant de Musschenbroek, Andreas Cuneus, en tomba assommé et ne s’en remit qu’après deux jours ! À son ami Réaumur, Van Musschenbroek écrivit (en latin) : « Tout à coup, ma main droite fut frappée avec tant de violence que j’eus tout le corps ébranlé comme d’un coup de foudre. (…) En un mot, je croyais que c’était fait de moi. » Visiblement, la charge électrique accumulée dans le dispositif main-bouteille-eau s’avérait gigantesque comparée à celle générée dans la seule bouteille. Le condensateur, objet de taille réduite et qui permet d’accumuler une grande quantité d’électricité, était né. Pour le réaliser, il suffit d’assembler deux plaques conductrices séparées par une fine épaisseur isolante.  Cette invention, dont le fonctionnement restait largement inexpliqué au XVIIIe siècle, engendra une vaste production de « bouteilles de Leyde », sortes de réservoirs d’électricité constitués d’une bouteille en verre contenant des morceaux de métal (le clinquant remplace l’eau) et recouverte, à l’extérieur, d’une feuille métallique, qui remplace la main de l’expérimentateur. Actuellement, les condensateurs se présentent généralement sous une forme miniaturisée : il s’agit de fines feuilles d’aluminium séparées par un isolant, le tout enroulé sur lui-même et logé dans un petit boîtier. Ces éléments de circuit sont désignés par leur capacité électrique, un vocable qui rappelle indubitablement la bouteille d’origine. L’usage actuel du condensateur est extrêmement diversifié : flashs électroniques des appareils photos, accéléromètres des smartphones, écrans tactiles et horloges électroniques. Des super condensateurs de très haute capacité ont également fait leur apparition. Juillet 2016 Coq – Gallus ferrugineus Gmelin, 1788 – Muséum de Zoologie et d’Anthropologie Parmi le millier de spécimens de la collection permanente du Muséum de Zoologie et d’Anthropologie se trouve une pièce particulièrement intéressante de coq (Gallus ferrugineus Gmelin, 1788 mâle ; syn. Gallus gallus L.).